冬天(比如大年三十)会不会有台风?

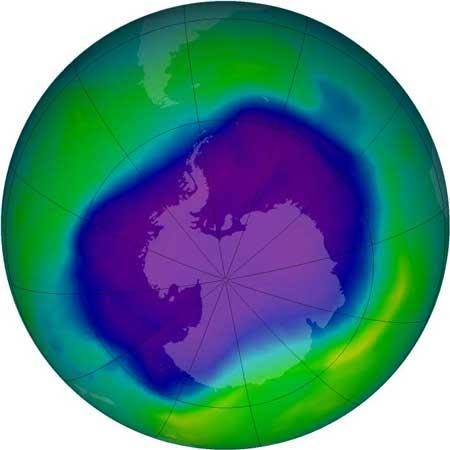

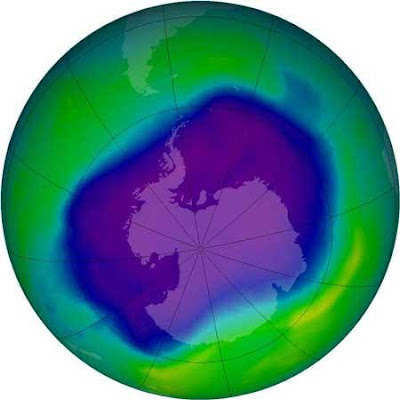

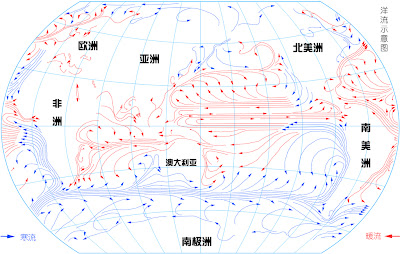

图 2007年11月的冬天, 台风 "米娜MITAG"和"海贝丝HAGIBIS"给台湾造成了灾情,图上的红色部分是它们的影响区域,实际上台风进入台湾时已经明显后劲不足, 减弱为热带风暴 。有不少台湾人纳闷,怎么冬天还有台风呢?(图片来源: 问天网 ) 今年春节联欢晚会上有一个节目叫"军嫂探亲",说的是三位军嫂大年三十要去海岛和亲人团聚,不巧在将要抵达海岛的时候来了台风,使得军嫂又要苦苦等一年。 今天我看到 网上 有人质疑演员或导演的知识水平,反问道"台风是在冬天吗?冬天会有台风吗?" 对了,冬天会有台风吗? 我觉得导演和演员可能没有想到这个科学问题,因此我佩服这位提问者的批判精神,但是,我也要反问,冬天为什么就不能有台风呢? 先来理解为什么有台风。台风的产生原理很简单,因为大气温度有差异,使得某个地方温度高,气压低,于是气压高的地方就向气压低的流动,在克利奥里力的作用下,大气旋转产生台风。 通常台风产生需要两个条件:较高的海洋温度(超过26度)和充沛的水汽。因为冬天的海洋温度不高,很难形成强烈的上升暖湿气流,因此冬天台风很少。对于远离热带海洋,以下沉冷气流为主的中国海域,当然无法形成台风。 不过冬天赤道附近的海域气温还是较高的,下图就是我今天从 BBC气象网 上的得到的东南亚气温分布图,有些海域的气温并不比26度低。如果此时大气发生扰动,就可能产生台风。当然,要产生台风并不容易,即使出现很多台风的胚胎-热带漩涡,也只有10%的热带漩涡有机会发育成台风。但是,这并不能排除冬天没有台风。何况,小品里没有说海岛的具体位置,如果是南中国海呢?是南沙群岛呢? 我一开始也没有好好思考这个问题,认为冬天是不应该有台风。但是,正当我在自以为是的时候,自己也犯下了 武断 和 利用常识判断 所带来的错误。 台风和飓风和热带气旋的差别 台风和飓风是指中心附近最大风力达到12级或以上(即风速32.6米/秒以上)的热带气旋,只是因产生的海域不同而称谓有别。在大西洋、加勒比海地区和东太平洋叫做飓风(hurricanes ),在西太平洋地区叫做台风(typhoons),在印度洋地区叫做旋风(cyclones)。举个例子,登录中国的叫台风,登录美国的叫飓风。 Technorati ...